「獲り尽くさない資源デザイン」をタイ養殖の現場で体得する/友栄水産/インターンシップ募集

「海に魚はもうまったくいない。本当にいない」

ここは三重県南伊勢町。日本全国で5番目の漁獲高を誇るまちにもかかわらず、タイ養殖の現場を訪ねると、生々しい声が聞こえてきた。

この頃、「ウナギ絶滅のおそれ」や「絶滅危惧種のマグロを養殖」というニュースを目にするけれど… 日本の海は、本当に大きな変換期を迎えているみたい。

2018年の7月から9月にかけて、養殖イケスの上に立ち、海の今を学ぶインターンシップが行われます。

(写真と文:大越元)

<日本の食卓から魚が消える?>

日本の年間漁獲高は、この30年間で1,000万トンから430万トンへと大きく減少した。この間に、漁師の人口は40万人から16万人へ。そのうち4割が65歳以上。

「このままだと、日本の食卓から魚が消えるのでは?」とさえ思える変化を、肌で感じる人がいた。

「子供の頃に比べて、魚が減った。16年前に帰ってきた時には、もう漁業に就く人もおらんかったし」

橋本純さんは、三重県南伊勢町阿曽浦生まれ。イギリス、ハワイでの生活を経て、帰省。家業である友栄水産へと入った。

タイの養殖事業を営むかたわらで、インターン生を積極的に受け入れてきた。一つの結果として、2018年4月に、新卒で2人が入社した。

また2018年にはゲストハウス「まるきんまる」を開業。漁師を目指す人以外もレジャー感覚で楽しめる漁業体験事業を立ち上げた。

まるきんまるのFacebookページより

どうやら、純さんが考える漁師とは、魚をつくる・獲るだけの仕事じゃない。

「今からの漁業のキーワードは、資源管理だよね。魚が獲れなくなっているけれど、僕らはどうしていくの?っていう」

今、漁業に求められるのは、海を知り、変化を読みとり、資源を管理する「海のデザイン力」。そして漁業を幅広くとらえている。スーパーで生鮮食品を扱う人も、海の政策を立案する水産庁も、魚を売買する商社も、食卓も。みんなで、海をデザインする時代を迎えている。

「海のデザインは、イケスの上に立つことからはじまるんだ」

そう、純さんは考えている。

日本の海が迎える変化を、自分の肌で感じてみたくなり、今回の取材ではゲストハウス「まるきんまる」に前泊して、漁業を体験することに。

<養殖イケスの上で1日漁業体験>

10を越える漁村が連なる南伊勢町。その一つ、700人が暮す阿曽浦にあるゲストハウス「まるきんまる」へ滞在した。

午前6時。「おはようございまーす」と、この春に新卒で就職した佐々木幸也(20)くんが迎えに来てくれた。

「小学生の時から漁師を目指していたのに、朝がニガテで」と笑う彼と、港へ向かう。佐々木くんは、名古屋出身。水族館で働くアクアリストを育成する専門学校を卒業している。机に座っての勉強は大のニガテで、体を動かしているほうが好きだという。

阿曽浦港へ到着すると、養殖タイの出荷作業が始まったところ。

佐々木くんの同期である伊澤くん

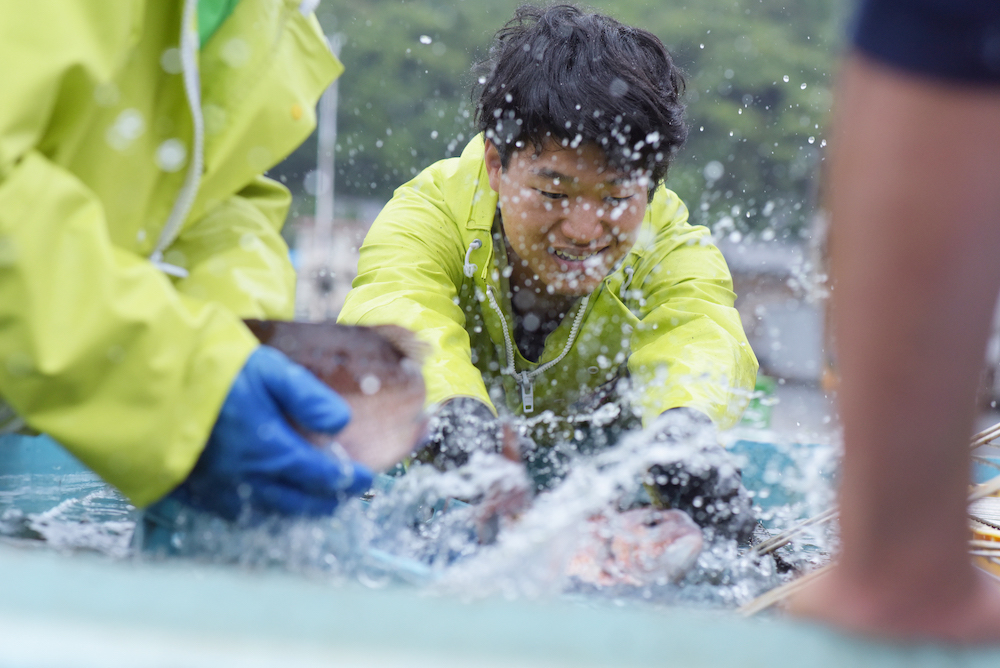

出荷作業では、洋上のイケスから水揚げされたタイを、出荷コンテナへ移しかえていく。

この状態でも1週間程は生きるので、新鮮な状態で届けられるという。

出荷準備は小一時間ほどで終了。5名の従業員は事務所へ向かい、コーヒーで一服。

友栄水産では日頃から受け入れを行うだけあり、あっという間に打ち解ける。

15分ほど休んだのち、養殖イケスへタイの餌やりに向かう。佐々木くんと伊澤くんは、慣れた様子で岸壁から船へトントンっと飛び乗る。

船が沖へ向かい、10分ほどでイケスが見えてきた。

就職して2ヶ月とは思えないほど、2人の作業の早いこと。

あっという間に餌やりを終えると、タイを養殖イケスから出荷イケスへと移す。

自分も、おそるおそる養殖イケスへと足場を移す。海の上は絶えずユラユラと揺れて、足元がおぼつかない。「日本の年間漁獲高は、この30年間で1000万トンから430万トンへ。漁師人口は40万人から16万人へ… 」事前に調べていた知識を、足の裏で感じる波が、ペリペリと剥がしていく。

おそるおそる手すりから両手を離し、2人にカメラを向けた。

<技術がなければ命は見えない>

続けて、イケスとイケスを結ぶロープの清掃作業。しばらくその様子を眺めていると「カメラマーン、シャッターチャンスだよー」。漁師の一人、大野竜誠さんの大きな声が響いた。

カメラを構えていると、シュノーケルをつけた竜誠さんが、海へとダイブした。

竜誠さんの姿が消えてしばらくすると、ロープ片手に浮かび上がってきた。船を操縦する純さんとの連携は、まさに阿吽の呼吸。

滑らかなやりとりを見ていると、体力さえあれば漁師ができるわけじゃない。実は、めちゃくちゃ頭を使う仕事であることに気づく。

「ダイビングの資格に加えて、現場で体を動かせる技術と、作業のポイントを掴んだ勘、チームワーク。そういうものがあって、はじめて仕事を任せられるんだよ」と純さん。

そして、こう続けた。

「海の中へ潜れると、よく見えてくるよ。魚の命って、海の中でこう育っているのか。命が見えると、捌くことが見えてくる。命を食べることが腑に落ちてくる」

「全部つながってるんだよ」

<これからは、女性に船に乗ってほしい>

じわじわと漁業のイメージが変わってきたところで、純さんからトドメを刺すような一言が。

「これからは、女性に船に乗ってほしい」。

これまでも、女性の漁業従事者はいた。16万人のうち、2万人は女性。2016年には、前年比で450人も働き手が増えた。県内の鳥羽市では、地域おこし協力隊の制度を活用して、海女さんになった人がいる。そんな事例もある。

「女性に、漁業の現場へ出てほしい。もちろん体力的な違いはあります。男がつい力技でこなしてしまう作業の安全性を高める方法を考えたり。今後の漁業には女性が絶対欠かせないよ」

<半漁半Xを始めた22歳>

すでに友栄水産では漁師像が変化しはじめている。今年入社した一人、伊澤峻希くん(22)。出身は神奈川県大和市。早稲田大学の法学部を卒業して、友栄水産へ就職した。

話しぶりからも、スマートさが伝わってくる彼。どうして、漁業の現場へ?

「東京で一人暮らしをはじめて、食べるものが生産される現場に触れたいと思ったんです。もともとは記者を志望していて、2017年3月にインターンシップへ参加しました」

はじめは、ヌメヌメとした魚に触れるのが気持ち悪かったという伊澤くん。

現在は南伊勢町の地域おこし協力隊との複業。ライターとしても活動をはじめたところ。伊澤くんがインターン中に書いたブログを読むと、漁業は全身を通して、自然と関わり合い、感性が求められる仕事だと気づく。

「現場で働きつつ、かつての自分みたいな人に伝えたいというのが大きかったです」

これからは、色々な「漁師×○○」が増えていくのかもしれない。

<これからの海は、みんなでデザインしていく>

午前中の仕事を終えて、船は再び港へと向かっている。

たった半日だけれど、養殖イケスの上での時間は濃厚だった。「日本の漁業のテーマは資源管理」という純さんの言葉が、すこしだけ腑に落ちた。

資源管理とは、つまり再び海で命が育つ時間を待つことなのかもしれない。

そして、命が育つ時間をデザインするのは、漁師だけではない。

このインターンで体得したことを、それぞれの日常へ持ち帰ってほしい。

漁師を目指す人も、スーパーで魚を売る人も、水産庁で政策を考える人も、グローバルに水産資源を取引する商社も、家庭の食卓でも。

魚の獲り方、売り方、食べ方。みんなで変わる時なんだと思う。

<友栄水産のマハタがうますぎた>

船が港へ着岸すると、佐々木くんが船のイケスから一匹の魚を取り出した。事務所へ戻ると、3枚におろして、土産に持たせてくれた。インターンシップに参加すると、魚が捌けるようになるという。

この魚はマハタ。後から知ったけれど、高級魚です。取材を終えて、この日の宿泊先「とよや勘兵衛」へ。オーナーの羽根豊樹さんは、快く料理してくださった。たちまち刺身、煮つけ、あら汁、塩焼きに。

これが抜群にうまかった。

もしもイケスの上で餌やりして、自分で魚を捌けるようになったら。ゆくゆくは海の中へ潜れるようになったら。きっとこの味わいもまた変わる。次は取材ではなく、イケスを訪ねたい。

漁師になりたい人も、流通の仕組みや政策を変えたい人も、命を学びたい人も。

養殖イケスの上でお待ちしています。

Special Thanks to

本記事を書くにあたり、朝日新聞の記事

(広部憲太郎さん-津総局)を参考にさせていただきました。